许倬云天生有身体残疾,手脚弯曲,双脚无踝,没有上过小学和初中。但他凭借坚强的毅力,考上台湾大学、美国芝加哥大学,最终成为匹兹堡大学荣休教授,留下《说中国》《万古江河》《中国文化的精神》等传世之作。生前接受采访时,许倬云先生明确表示自己“要叶落归根,已经买好墓地,死后要回到家乡,回到父母身边”。

1

美东时间8月3日下午2:40,许倬云先生在匹兹堡家中,于睡梦中安然离去,享年95岁。最后的时刻,妻儿都在身边,握着他的手,依依惜别。清醒时,先生曾对孙曼丽说:我没有遗憾了,唯有对你的不舍。

2

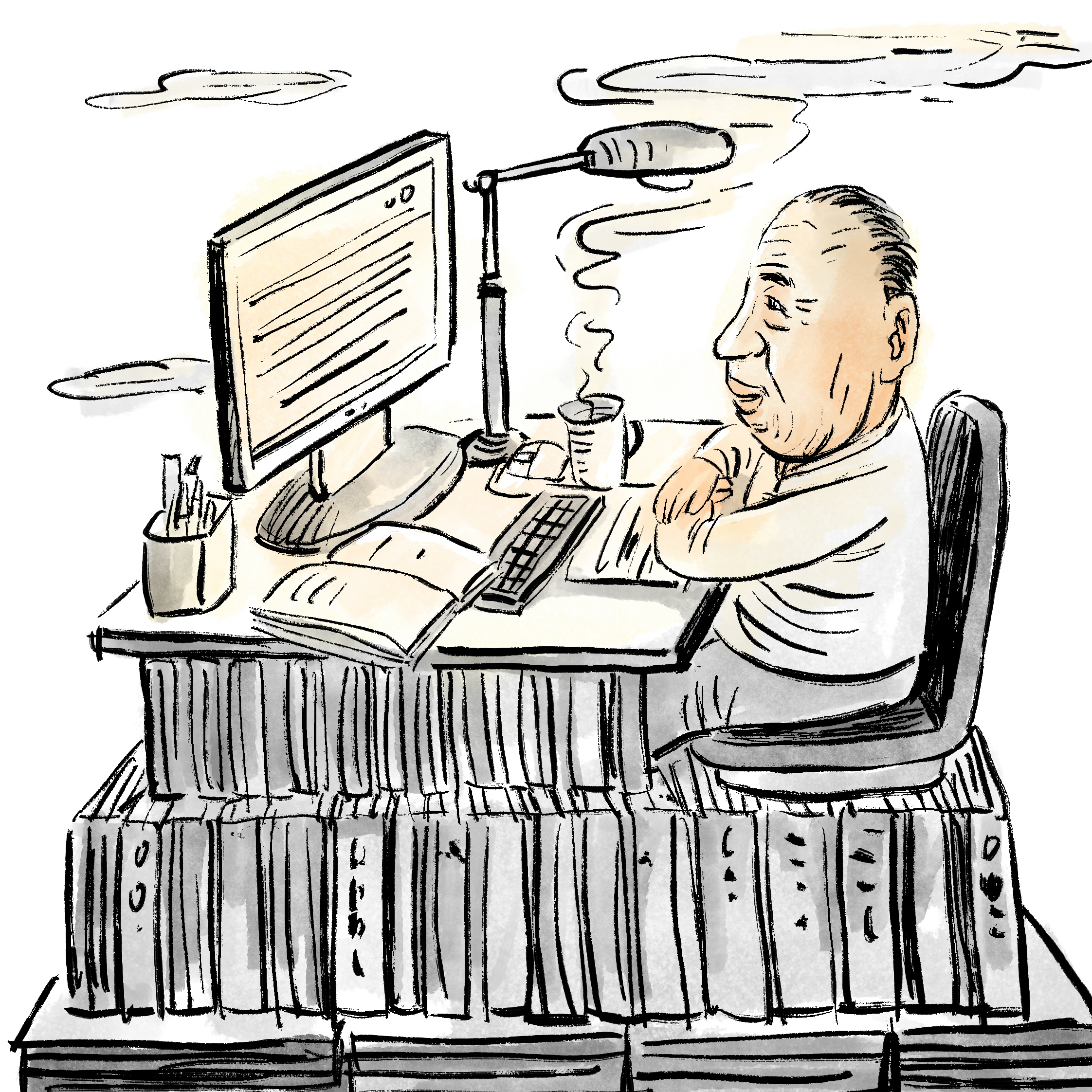

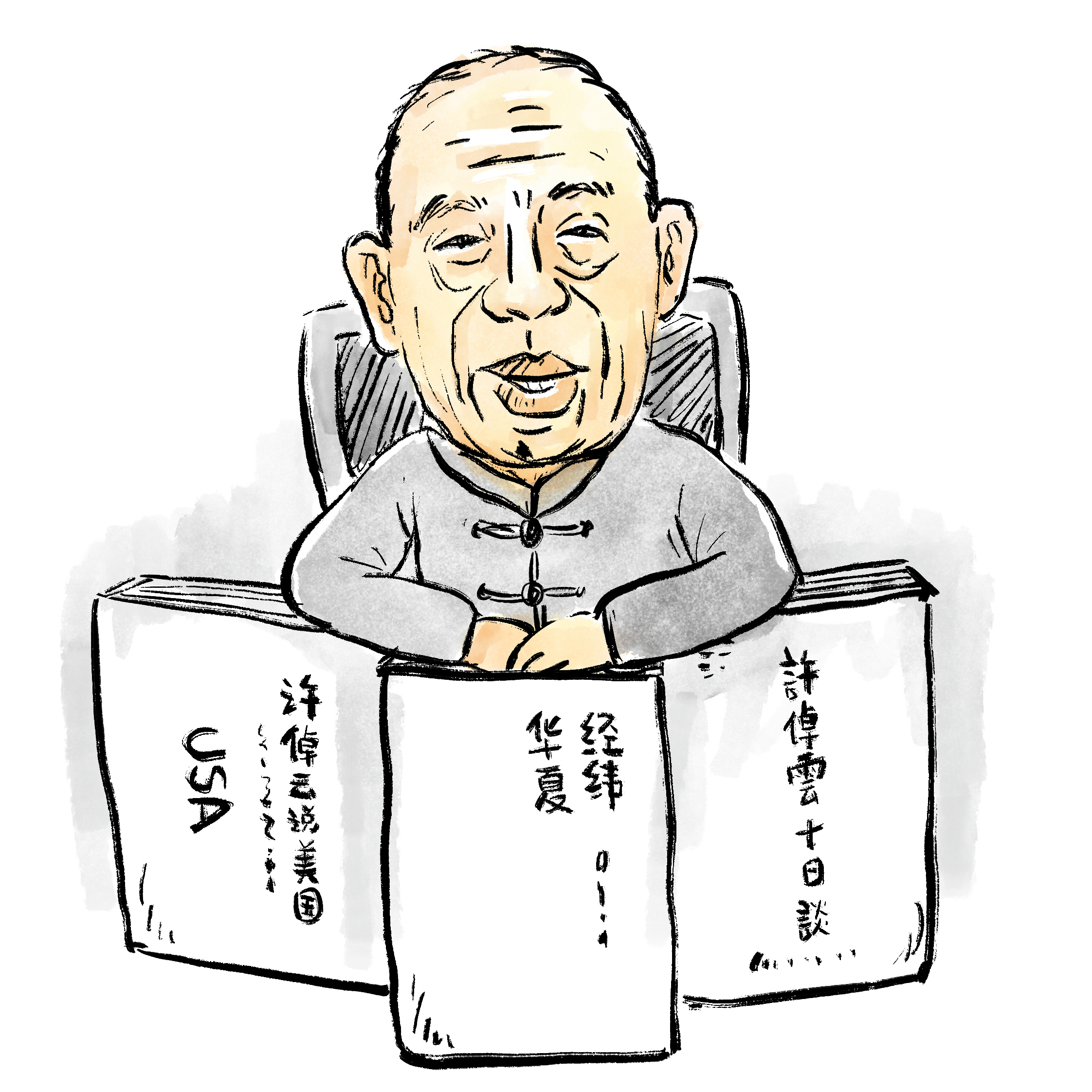

许倬云一生主张“为常民写史”,他的著作也进入了“寻常百姓家”。从上世纪60年代开始,许倬云教研与著述历史。截至2022年,他共有中文专著58种、英文专著6种、中文合著及编著26种、英文合著2种,共计92种、212个版本行世。

3

2006年,《万古江河:中国历史文化的转折与开展》同步在海峡两岸出版,不仅获得国家图书馆文津奖,在海峡两岸销量也超过百万册。2019年7月,清华大学向新生发送录取通知书的同时,一并送上《万古江河》,校长寄语新生“从历史文化中汲取力量”。2006年至今,他在大陆出版新作近二十种,如“中国三部曲”、“文明三书”、“从历史看管理”系列等,自选集、演讲集、旧书新版络绎不绝,成为这个时代最具公众影响力的历史学家之一。

4

许倬云先生一生著作颇丰,93岁仍立新说。幼时的战争经历,让他有了一般知识分子不曾有的丰厚的人生体验,因此对生命格外敬重,关心民间疾苦。他的关心方法,在持续一生的写作治学当中,也在从不中断的对他人、对世界的关注中。

5

许先生一直主张:读书固然重要,更要读“社会”这本大书——制度、规章、书本,往往与当下发生的社会现实存在相当程度的距离。九十多岁了,他还保持着少年时的习惯,每天看《纽约时报》《大西洋杂志》等英文报刊,以及两岸的中文资讯,为这个变化剧烈的世界心怀忧虑。

6

限于身体他92岁后足不出户,但不妨碍他对新技术的关心、思考。对于个人主义之下日渐疏离的人伦关系,他显得忧心忡忡。“人工智能会对包括历史在内的人文学科造成什么改变?”他回复道:“我不担心AI超越我们,我担心我们忘了别人——人跟人之间不再有面对面的接触,人把自己封锁在小盒子里边,忘了外面有血有肉的别人。”

7

1930年,许倬云与胞弟出生在厦门,适逢战乱时期,母亲生了一场病,双胞胎营养不够,在腹中的许倬云骨肉没有发育完全,一出生就是高度残疾,完全不能行动。

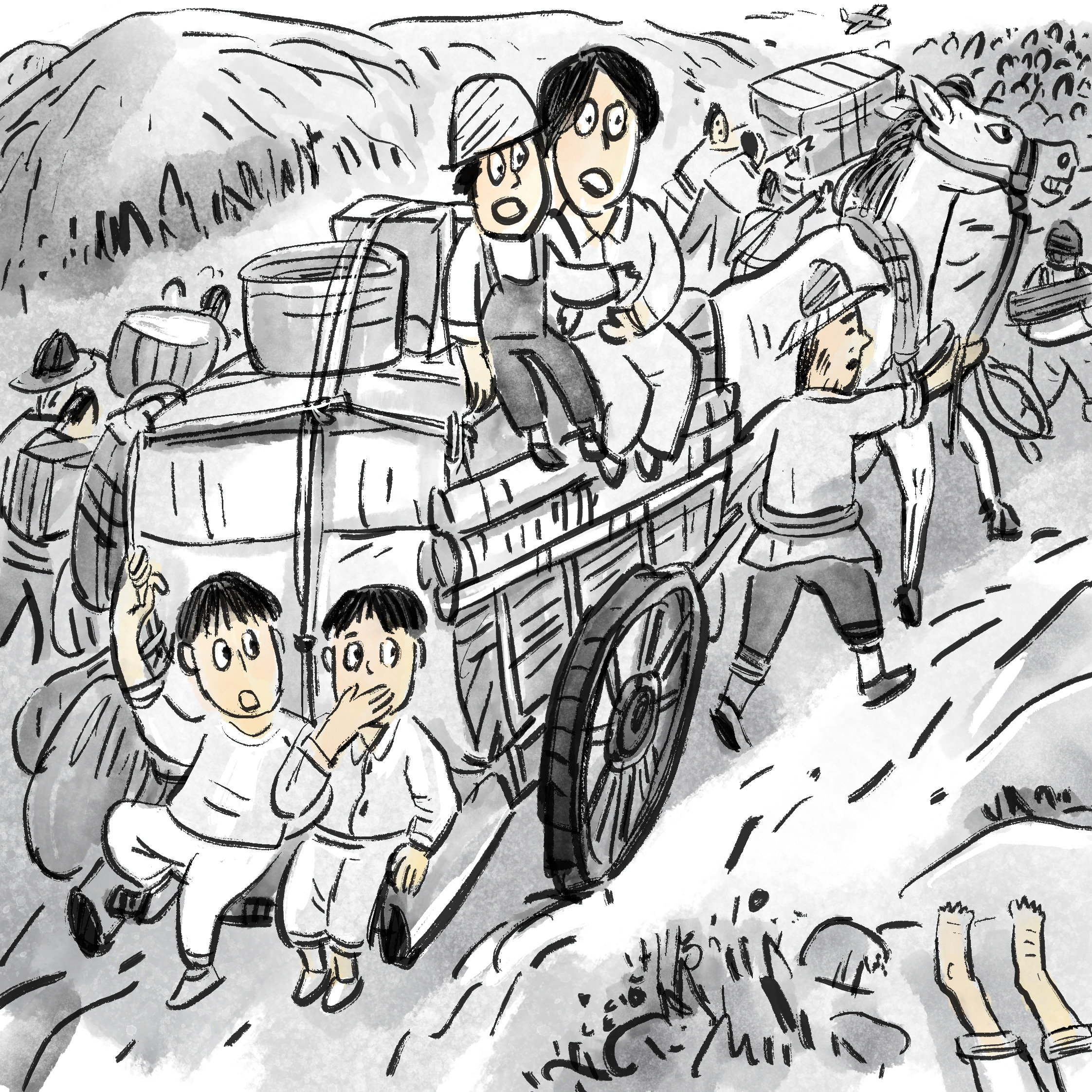

8

抗日战争全面爆发,许倬云与家人一起过上了颠沛流离的生活,也是从那时开始,死亡的阴影笼罩了他的生活。在逃难的路上,他目睹了无辜的百姓尸横遍野的惨状,日本军机无差别扫射,上午还一起玩耍的小伙伴,下午已倒在了自己的面前。

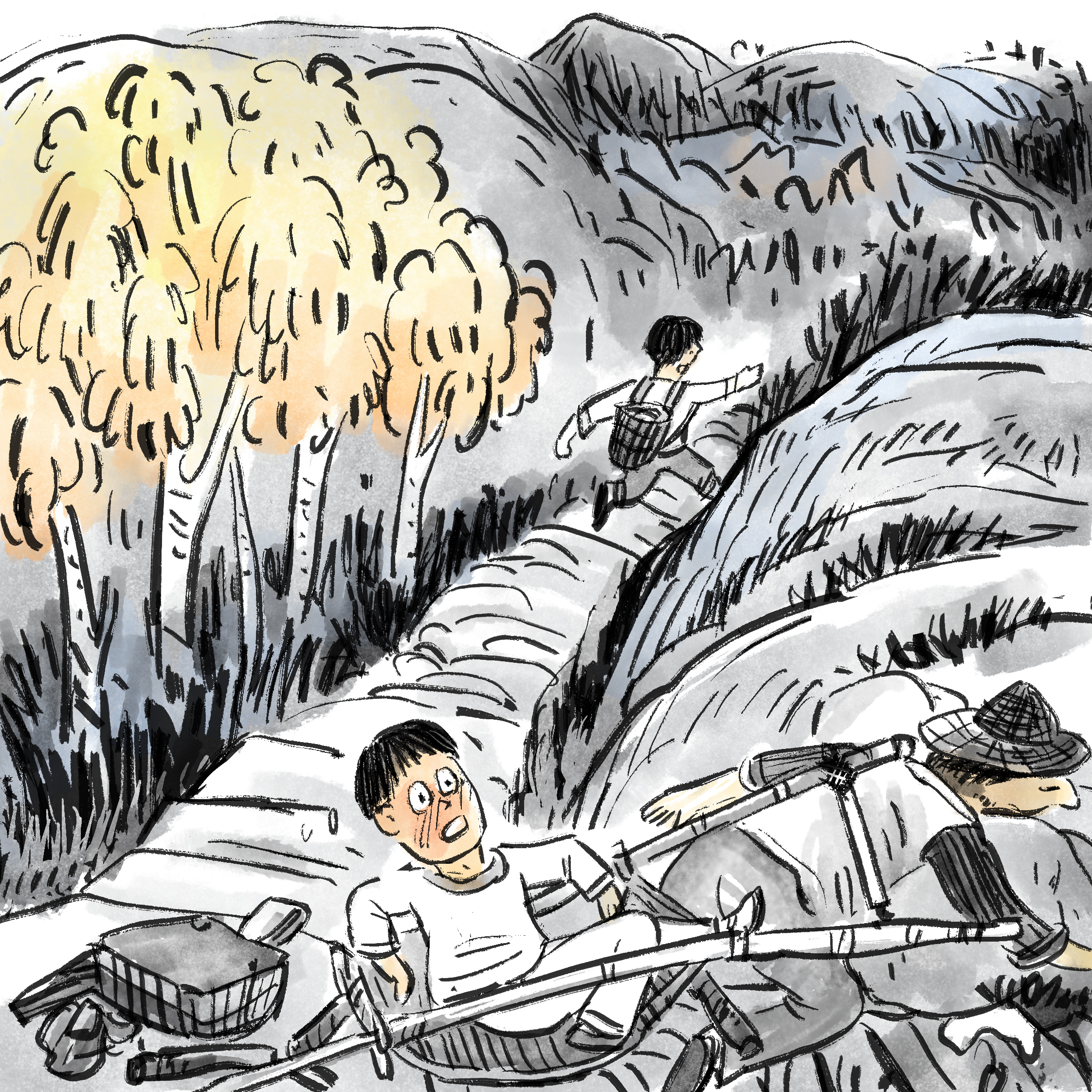

9

无法行走的许倬云只能由挑夫挑着赶路,但在某个深夜里,挑着许倬云的挑夫突然倒地而亡,另一个挑夫去追离开的队伍。荒山野岭中,年幼的许倬云动弹不得,只能无助地倒在死去的挑夫旁,等到家人来找他。

10

他后来回忆说:“抗战是我非常重要的记忆,看见人家流离失所,看见死亡,看见战火,知道什么叫饥饿,什么叫恐惧,这是无法代替的经验。”

11

到了二十八岁,许倬云才终于能够开刀做手术,矫正双脚,直立行走。在这之前,他都只能在椅子上坐着。面对命运的不公,许倬云仍坚强地表示:“我的不幸(残疾),变成我的幸运,因为我能专心念书。”

12

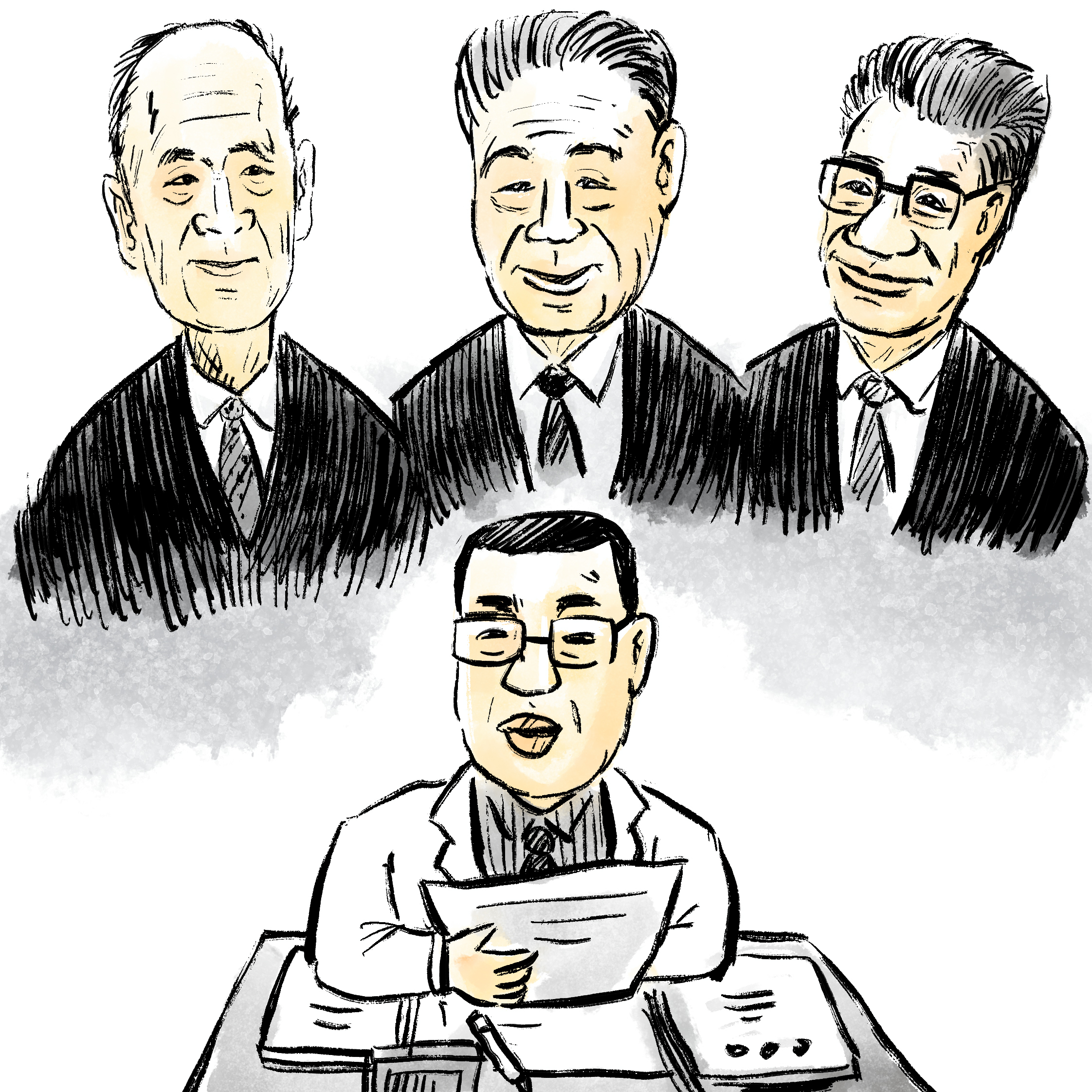

与其说是他选择历史,不如说是历史选择了他。1949年春天,许倬云跟随家人赴台,考取台湾大学时,他的历史和中文考卷被阅卷教员推荐给校长傅斯年,在傅斯年的建议下,原本报考外文系的许倬云在念了一学期后转入历史系。

13

他在台大的恩师有:考古学家李济,曾主持河南安阳的殷墟发掘,被誉为“中国现代考古学之父”;历史系教授兼文学院院长沈刚伯,是西洋史研究的开路者;考古学家董作宾,是甲骨文研究最重要的甲骨学“四堂”之一;文化人类学家李宗侗,经常派三轮车接学生去家里上课;民族学家凌纯声,完成中国第一部民族学调查……

14

“我一辈子感激的是不同风格、途径的老师,每个人都给我一些东西,每个人都给一个终身仰慕的楷模。我也没有专挑哪一位老师的路线,我走我自己的路,但每个人对我都有相当大的影响。”

15

1956年,许倬云从研究所毕业进入台湾地区“中研院”史语所。在胡适的帮助下,他获得纽约华侨提供的1500美元奖学金,得以赴芝加哥大学攻读博士。

16

1957年夏,他坐船远航美国东海岸。不同于其他留学生坐飞机或快速客轮,他是廉价货船的“附带乘客”。这艘船装载着菲律宾出产的铁砂,慢吞吞地驶向目的地。

17

1962年,许倬云拒绝了五份美国工作的邀请(其中包括芝加哥大学),选择回到中国台湾。之所以作此选择,是出于三个承诺:对母亲、史语所、台大钱思亮校长。回来后,他同时在史语所和台大工作,后来在台大担任历史系主任。

18

“因为我一辈子不能动,不能跟人家一起玩,所以永远做一个旁观者,这跟我一辈子做历史研究有相当大的关系,历史学家也做旁观者。”这使得他终身的历史研究,都注重“常民”视角,而非传统的政治史或帝王将相。

19

1970年,许倬云接到去美国匹兹堡大学做客座教授的邀请,开始在异国侨居。

20

许倬云在匹大几十年的教学生涯中,有一段特别的经历,就是做过作家王小波的老师。1984年,王小波的妻子、社会学家李银河到匹兹堡大学读博士,许倬云是她的导师小组成员之一。当时匹大东亚语文学系主要教外国小孩学中文,完全没有值得王小波修习的课程,王小波就挂在许倬云名下注册上课,整个课程只有他一个学生。

21

作为侨居海外多年的历史学家,许倬云笔耕终生,有《西周史》《万古江河》《中国文化的精神》等几十种著作,90岁以后还出版了新书《许倬云说美国:一个不断变化的西方文明》《许倬云十日谈:当今世界的格局与人类未来》和《经纬华夏》。

22

他心态也非常年轻,关注AI技术最新进展,拥抱新媒体,参加《十三邀》等网络访谈节目,通过短视频平台做直播讲座。

23

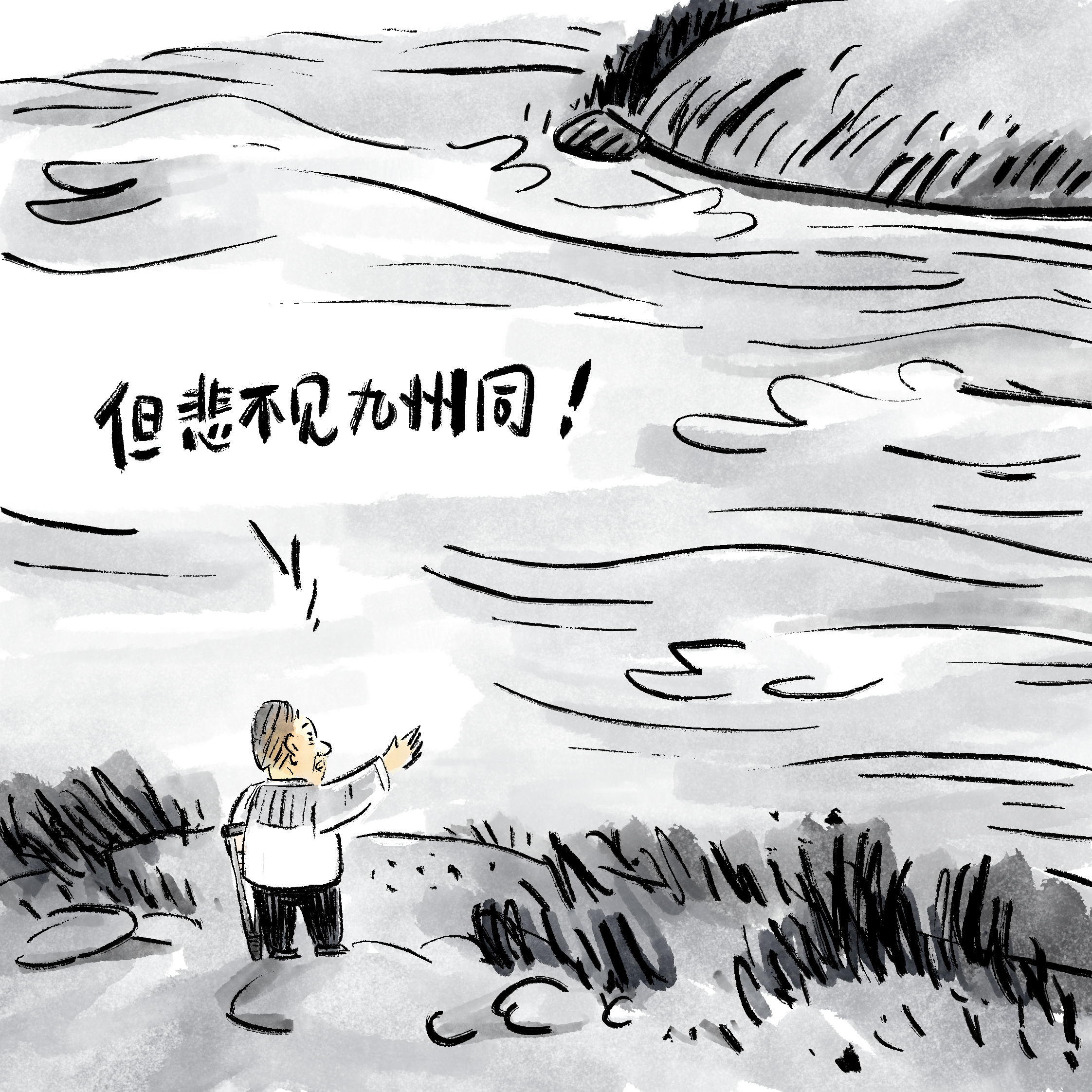

与公众的互动中,许倬云身上散发的浓郁故国情怀,也感染了很多人。《十三邀》主持人许知远曾问许倬云,这一生最重要的遗憾是什么,他停顿了几秒后叹息,“但悲不见九州同啊”,接着又含泪说,“‘中国’两个字,刻在我心里的,七八百万的兵员在阵地上死掉,三四千万的人被杀,被轰炸,不能忘,忘不掉”。

24

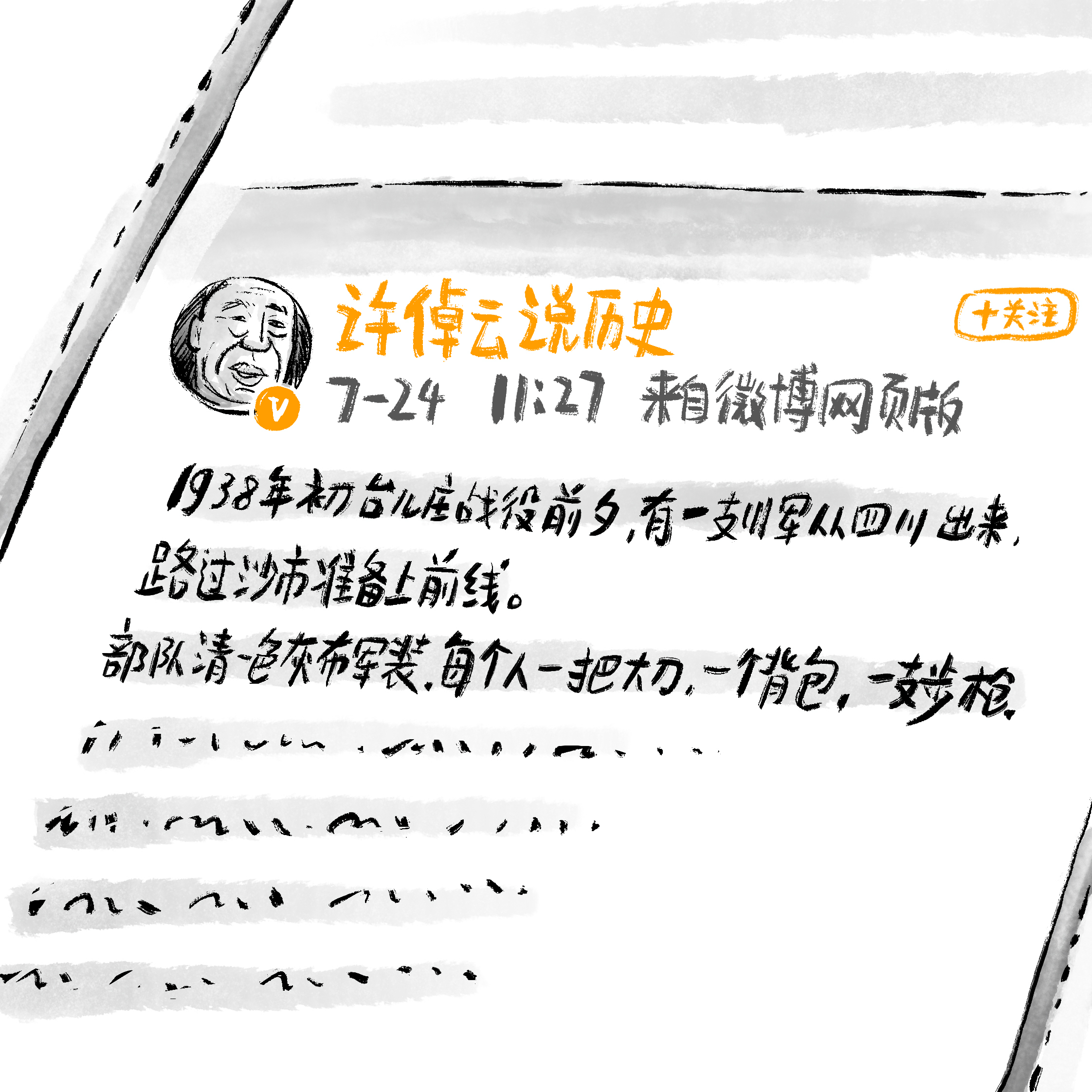

许倬云最后一次公开直播是6月23日,内容是《许倬云回答年轻的朋友们》。他最后一条微博停留在7月24日,回忆川军开拔台儿庄前的几个片段,“长大后我才晓得,当年川军派出一个师直奔前线,在台儿庄全阵亡,从师长到士兵,一个不留”。

25

对于身后事,许倬云生前多次表示,虽然明知死后无灵,但他宁可相信父母真在无锡老家,早就在父母坟边买好墓地,碑都刻好了。现在,这位史学大家终于回到自己所说的“真正的归属”,“历史上的永远不停的中国”了。

26

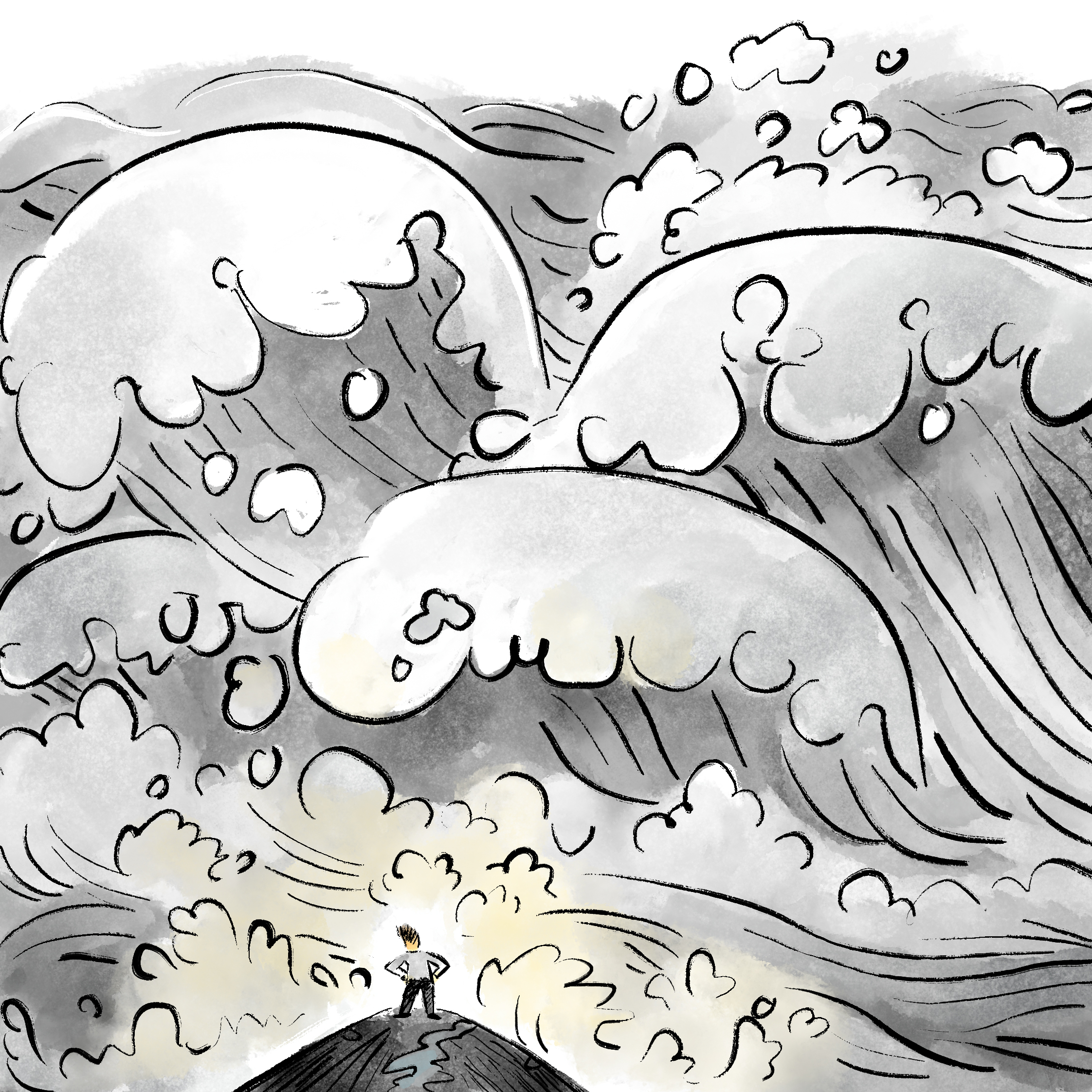

许倬云接受《十三邀》采访,对于年轻人最后的寄语是:“惊涛骇浪是人生不免,但面对困境时,第一不能慌张,第二不能放弃,通过扎实的知识储备和情感修养应对变局。”

END

来源:综合北京晚报 澎湃新闻 漫画:杨仕成配资app排行

思考配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。